近期,我校园艺园林学院小浆果团队分别在国际权威期刊《Horticulture Research》(IF=7.6,中科院1区Top期刊)、《Food Chemistry》(IF=8.5,中科院1区Top期刊)、《LWT-Food Science and Technology》(IF=6.0,中科院1区Top期刊)发表研究论文。

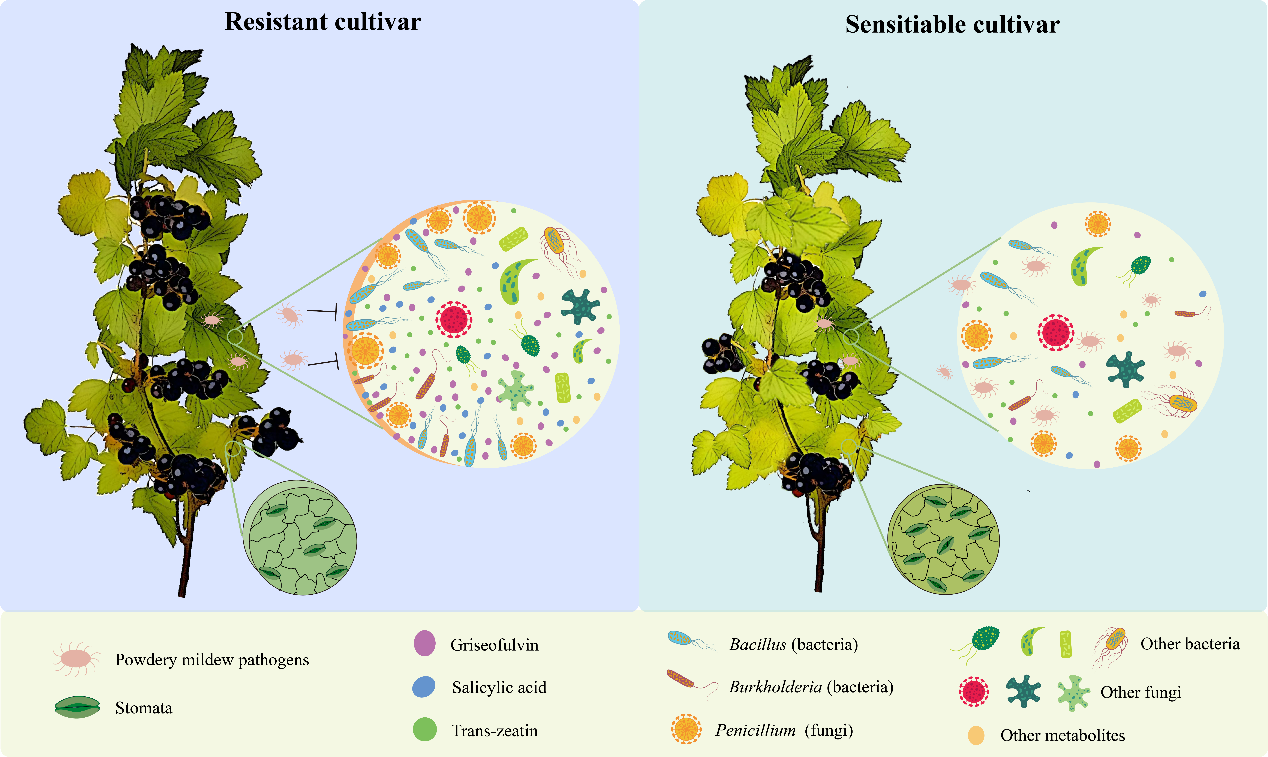

在《Horticulture Research》期刊上,在线发表题为《Metabolites-mediated responses of phyllosphere microbiota to powdery mildew infection in resistant and susceptible black currant cultivars》的论文。研究表明抗病黑穗醋栗品种对病原真菌(白粉病)在物理结构、代谢产物和微生物方面表现出多层次的防御反应。该研究可为利用叶际微生物组学和代谢组学在农业实践、植物育种和微生物工程中开发抗病作物提供理论依据和技术支持。

植物-代谢物-微生物互作在病害抑制中发挥着重要作用。大多数研究都集中在根分泌物和根际微生物群落如何对抗土传病害,但关于叶际代谢物的变化是否能够主动招募有益微生物以增强抗病性这一问题,目前了解甚少。在本研究中,通过整合微生物组和代谢组分析,系统地探索了抗病和感病黑穗醋栗品种的叶际微生物群落和关键叶片代谢物的差异。结果表明,微生物组的多样性和组成发生了变化,尤其是在感病品种中,微生物的α多样性(物种丰富度和均匀度)和β多样性(群落组成差异)均有所降低。在抗病品种中,真菌网络复杂性增加,而细菌网络复杂性降低。Bacillus、Burkholderia(细菌)和Penicillium(真菌)被鉴定为抗病品种中的关键微生物和抗病效应因子。水杨酸、反式玉米素和灰黄霉素等代谢物在抗病品种中含量更高,这些代谢物对细菌和真菌关键微生物的丰度具有正向调控作用。基于这些发现,表明抗病品种通过多级防御反应增强对白粉病病原菌的抗性:(Ⅰ)抗病品种形成了固有的物理结构以提供基础防御,包括气孔数量减少和叶片组织厚度增加。(Ⅱ)抗病品种表现出更高的微生物群落多样性以及真菌共现网络复杂性的增加。(Ⅲ)抗病品种中水杨酸、反式玉米素和灰黄霉素的含量更高,这些代谢物对叶际有益微生物的富集具有积极影响。

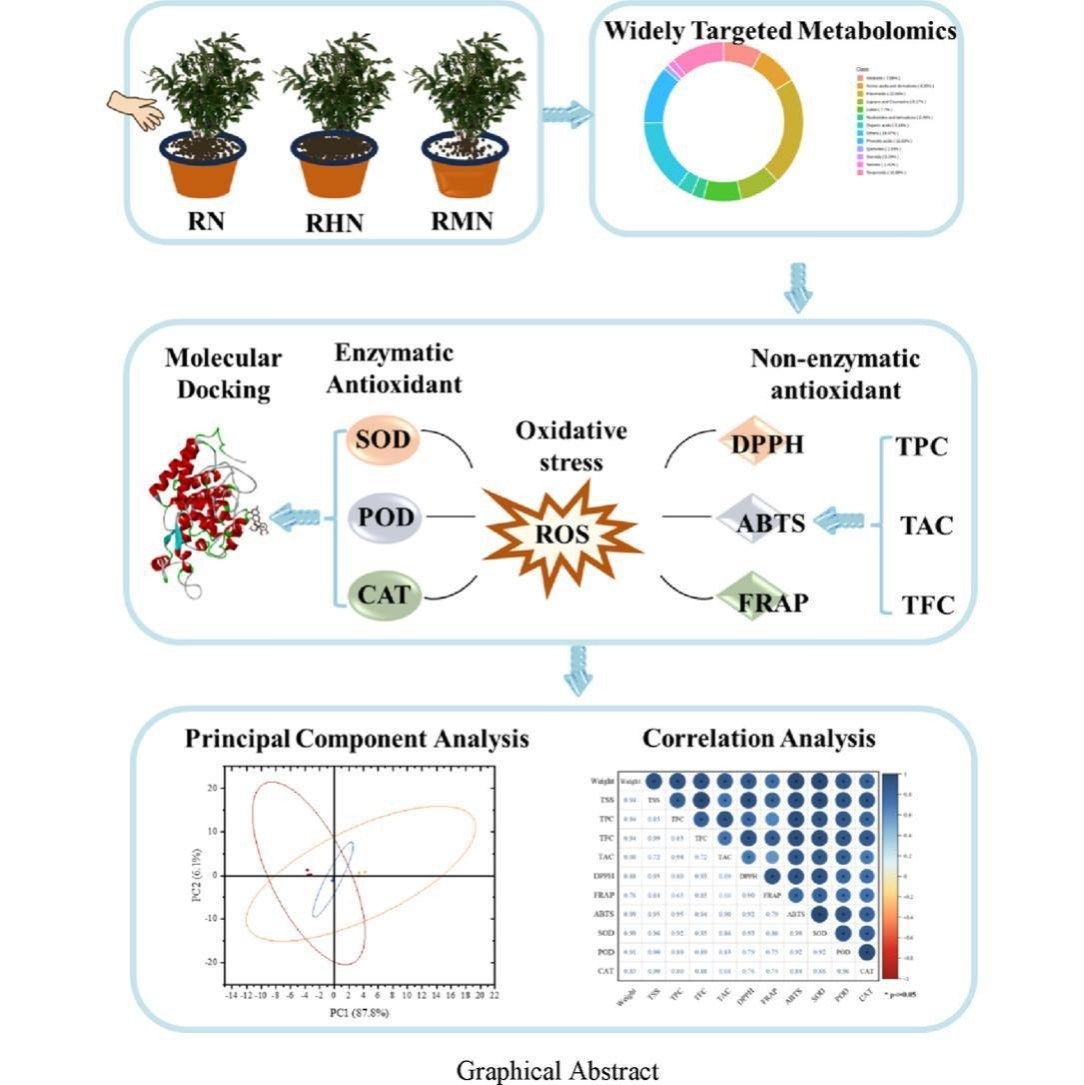

在《Food Chemistry》期刊上,在线发表题为《Metabolome reveals high nitrogen supply decreases the antioxidant capacity of blue honeysuckle (Lonicera caeruleaL.) by regulating flavonoids》的论文。研究表明过量氮素施用对蓝靛果的果实品质及其抗氧化能力产生不利影响。本研究基于广泛靶向代谢组学技术,系统解析了不同氮量处理条件下蓝靛果中黄酮类次级代谢产物的响应特征及代谢调控机制。研究结果为科学合理调控氮肥施用、优化栽培管理措施提供了重要的理论依据,有助于避免因施氮过量造成的环境污染和果实品质下降问题,提升蓝靛果的品质安全与可持续生产水平。

研究表明,过量氮素施用显著抑制了蓝靛果果实的生长发育,具体表现为果实个体大小和可溶性固形物(TSS)含量的显著降低。同时,果实的抗氧化水平亦明显下降,尤其是酚类和黄酮类等关键生物活性物质的含量受到抑制,表明高氮水平在一定程度上抑制了这些次生代谢物的合成过程。与此相反,氨基酸及其衍生物的相对丰度显著升高,进一步说明氮素供应水平对蓝靛果的果实品质具有深远影响。适宜的氮素管理不仅有助于提升蓝靛果的抗氧化能力,还能促进有益次生代谢物的积累,从而改善果实的营养与功能品质。此外,代谢组学分析发现,某些黄酮类物质如 Kaempferol-7-O-glucoside、Morin 3-alpha-L-lyxopyranoside 以及 Quercetin-3-O-xyloside(Reynoutrin)在提升蓝靛果抗氧化能力方面可能发挥了重要作用,提示其在品质调控中的潜在应用价值。

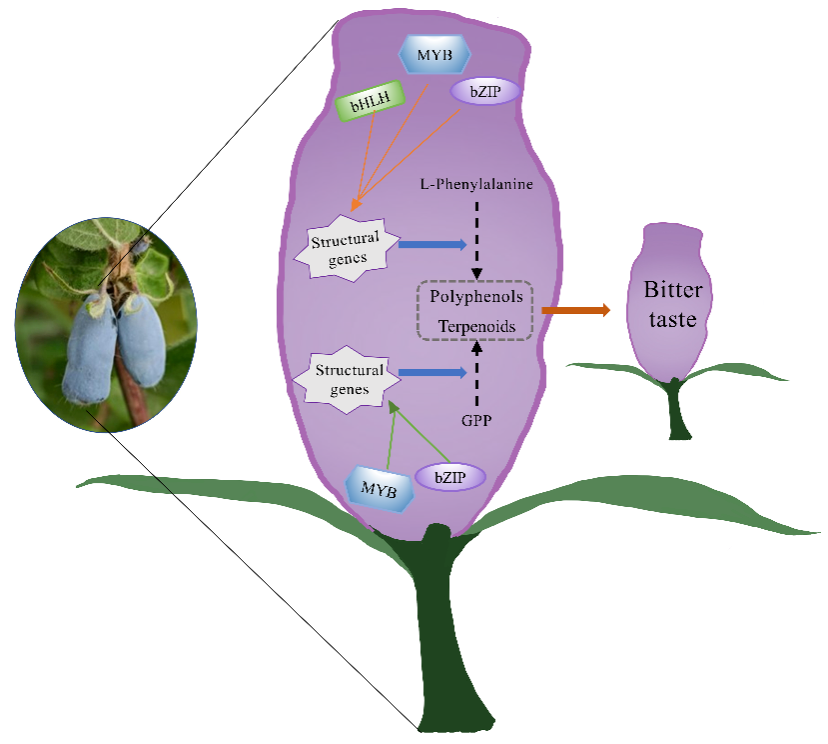

在《LWT-Food Science and Technology》期刊上,在线发表题为《Metabolomic and transcriptomic analyses reveal the formation mechanism of bitter components in blue honeysuckle》的论文。研究发现影响蓝靛果苦味水平差异的代谢物主要为多酚类物质和萜类物质,并构建了蓝靛果苦味物质合成通路。该研究为了解蓝靛果苦味的分子调控机制提供了关键的理论基础。

食品中的苦味一方面可能作为毒素或食物变质的信号影响消费者接受度,另一方面可能因其生物活性等价值具有一定医疗潜力。蓝靛果果实营养丰富、保健价值极高,拥有酸、甜、苦、涩等丰富的口感。目前大多数研究集中在育种、栽培和营养成分的解析上,对果实风味,尤其是苦味的研究较少。在该项研究中,综合感官分析和代谢组学分析结果,确定造成蓝靛果不同品种之间苦味差异的主要代谢物为多酚和萜类物质。结合KEGG富集分析与转录组差异表达基因(DEG)分析,阐明了苦味化合物的生物合成途径,构建了由17个不同的结构基因家族调控的15种潜在苦味化合物生物合成的代谢通路。此外,加权基因共表达网络分析(WGCNA)确定了与苦味相关的基因模块,并筛选出15个可能参与苦味化合物生物合成的关键调控因子,包括7个MYB、4个bZIP和4个bHLH转录因子。这些结构基因以及转录因子可能在苦味化合物的生物合成过程中发挥关键作用。

东北农业大学园艺学在读博士研究生赵雪莹(《Horticulture Research》)、郭良川(《Food Chemistry》),在读硕士研究生张雪琳(《LWT-Food Science and Technology》)分别为第一作者,霍俊伟教授、秦栋教授为论文的共同通讯作者,东北农业大学为唯一通讯单位,研究得到十四五国家重点研发计划(2022YFD1600500)、黑龙江省自然科学基金联合重点项目(ZL2024C010)、国家葡萄产业技术体系哈尔滨蓝靛果综合试验站(CARS-29-10)等项目资助。

通讯作者:

霍俊伟:二级教授,博士生导师,寒地小浆果开发利用国家地方联合工程研究中心主任,黑龙江省高层次和东农学者高层次人才,国家葡萄产业技术体系哈尔滨蓝靛果综合试验站站长,黑龙江省寒地浆果协同创新推广体系首席专家。主要从事蓝靛果、黑穗醋栗等寒地特色小浆果的研究,并长期致力于小浆果的成果转化及产业推广工作。开创性研究了蓝靛果的资源收集、保存、评价、育种及产业化工作,承担“十四五”国家重点研发计划项目、国家自然科学基金面上项目等课题20余项,在《Horticulture Research》《Food Chemistry》《Food Research International》等期刊发表论文90余篇,其中SCI论文20余篇,主编、副主编著作8部,选育蓝靛果、黑穗醋栗新品种6个,获得黑龙江省科技进步二等奖2项。

秦栋:教授,博士生导师,现为东北农业大学园艺园林学院副院长,黑龙江省高层次人才,兼任寒地小浆果开发利用国家地方联合工程研究中心常务副主任,黑龙江省小浆果种质创新与利用重点实验室主任,黑龙江省寒地浆果产业技术协同创新推广体系主任岗位专家。主要研究果实品质形成与调控、果树栽培生理及黑穗醋栗、蓝靛果资源评价及利用。承担“十四五”国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、黑龙江省自然科学基金联合重点项目等课题12项,在《Horticulture Research》《Food Research International》《Food Chemistry》《LWT-Food Science and Technology》《Plant Physiology and Biochemistry》等期刊发表论文50余篇,获得蓝靛果植物新品种保护权和黑龙江省林木良种证各2项,制定地方标准3项。